Le décès du Pape François est l’occasion pour votre média de faire un point sur la place du Catholicisme dans la communauté des Français de l’étranger. Pour cela, nous avons lancé une consultation sur notre site du lundi 21 avril au jeudi 24 avril 2025. Un sujet qui a mobilisé nos lecteurs, puisqu’en 4 jours plus de 5589 personnes ont répondu aux 4 questions. Découvrons ensemble les résultats, mais avant intéressons-nous à la France.

L’athéisme majoritaire en France

En 2019‑2020, 51 % de la population de 18 à 59 ans en France métropolitaine déclare ne pas avoir de religion. En augmentation depuis dix ans, cette désaffiliation religieuse concerne 58 % des personnes sans ascendance migratoire, 19 % des immigrés arrivés après 16 ans et 26 % des descendants de deux parents immigrés.

Si le catholicisme reste la première religion (29 % de la population se déclare catholique), l’islam est déclaré par un nombre croissant de fidèles (10 %) et confirme sa place de deuxième religion de France. Le nombre de personnes déclarant une autre religion chrétienne augmente également, pour atteindre 9 %. La fréquence et l’intensité de la pratique religieuse varient en fonction de la religion déclarée : seuls 8 % des catholiques fréquentent régulièrement un lieu de culte, contre un peu plus de 20 % des autres chrétiens, des musulmans et des bouddhistes, et 34 % des juifs.

Les processus de transmission religieuse entre générations façonnent le paysage religieux sur le long terme : 91 % des personnes élevées dans une famille musulmane suivent la religion de leurs parents. Cette transmission est très forte aussi chez les juifs (84 %), elle est moindre chez les catholiques (67 %) et chez les autres chrétiens (69 %).

Ainsi à caractéristiques identiques, le fait d’avoir grandi dans une famille d’ascendance religieuse mixte ou catholique est déterminant dans le processus de sécularisation des descendants d’immigrés.

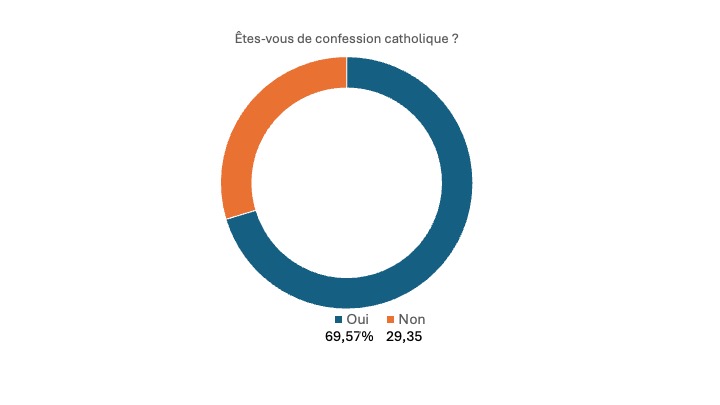

Plus de catholiques parmi les expatriés

Parmi les personnes consultées, près de 70% se déclarent de confession catholique. C’est un large écart avec les Français de l’hexagone.

Mais pourquoi ? La première explication pourrait être liée au fait que dans bon nombre de pays, la laïcité à la française n’existe pas. Le fait religieux est une composante de l’espace public comme on peut le voir dans les pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud mais aussi aux USA.

Autre explication, le fait de revendiquer sa religion peut aussi être un phénomène lié à la volonté de conserver son bagage culturel lorsqu’on vit dans des pays où la religion dominante est prégnante dans la société où on vit.

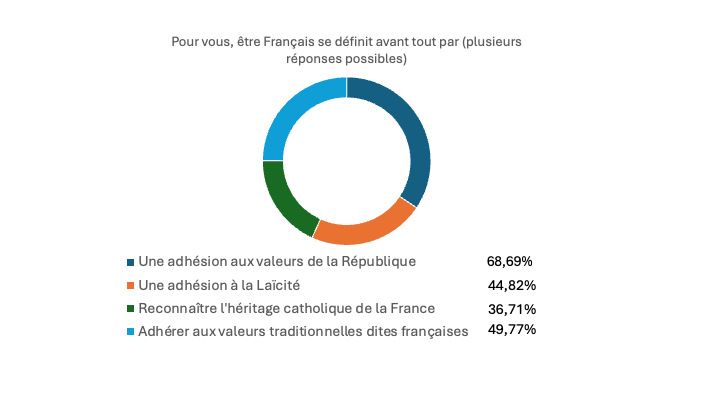

Français catholiques mais laïcs avant tout

On s’est ensuite intéressé au lien que les catholiques pourraient faire avec la nationalité. Une connexion que les Français de l’étranger ne font pas.

Révolution française oblige, les citoyens expatriés font primer les valeurs de la République et la laïcité sur la confession. Ainsi, ils ne sont qu’un tiers à intégrer le fait religieux dans la notion de citoyenneté française. Les valeurs universalistes du siècle des Lumières sont toujours le fondement de la nationalité française pour le plus grand nombre que ce soit en France ou parmi la diaspora française.

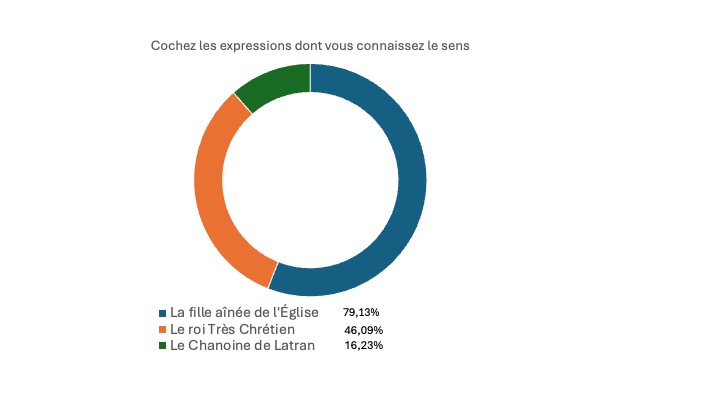

Le poids de l’histoire

En troisième question, nous avons voulu mettre aux défis nos lecteurs. Car la France qui a décapité les curés pendant la révolution est aussi le pays qui fut le premier à s’allier avec Rome et ses papes.

Souvenez-vous, on l’a tous appris à l’école, c’est Clovis, premier roi des Francs, qui fut le précurseur de l’alliance entre les seigneurs et l’Église. Une mécanique qui domina pendant des siècles notre pays et toute l’Europe, faisant ainsi de la France, la fille ainée de l’Église. Un lien que près de 80% des consultés connaissent.

Et tout au long de l’Ancien régime, ces liens se sont renforcés jusqu’à faire des souverains français des « Rex christianissimus ». D’abord utilisé pour les empereurs chrétiens de l’Antiquité tardive, le titre de « Roi Très Chrétien » devient au cours du Moyen Âge une exclusivité du souverain français, qui souligne son lien avec la papauté. Une formule dont François Ier use afin d’asseoir sa légitimité politique.

Mais ces titres religieux ont perduré, et ça peu de Français, que ce soit en France, ou parmi les répondants à la consultation, le savent. Pour exemple, nous avons soumis le titre de « Chanoine de Latran », qui fait partie des attributions officielles de tous les Présidents de la « si laïque » République française. Moins de 20% des participants le connaissaient.

Mais d’où vient ce titre de « premier et unique chanoine honoraire de l’archibasilique du Latran » ? Il remonte à la royauté et à Louis XI. Puis il fut réactivé par le roi Henri IV, qui, après avoir abjuré sa religion protestante et reçu l’absolution du pape, a fait don au Latran de l’abbaye bénédictine de Clairac, dans le Lot-et-Garonne. En échange, il a reçu ce titre canonial, décerné par la suite aux rois de France.

Depuis, une messe est célébrée chaque année le 13 décembre en la basilique Saint-Jean-de-Latran, à Rome, en l’honneur de la France. Tous les rois de France, puis les chefs d’État, étaient chanoines honoraires, mais ce n’est qu’en 1957 que le président René Coty s’est déplacé à Rome pour prendre réellement possession de ce titre. Le président Emmanuel Macron l’a reçu le mardi 26 juin, par le pape François lors d’un Vatican.

Un Pape français ?

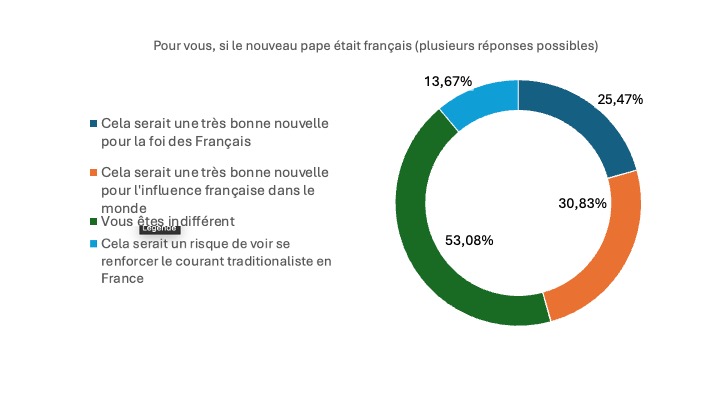

Depuis 1378, aucun pape ne fut français. Pourtant sur les médias nationaux, 2 cardinaux français sont promus comme potentiel futur souverain pontifical. Mais est-ce vraiment important ? C’est la dernière question qu’on a posée à nos lecteurs.

Et pour la majorité des consultés, la réponse non.

Même si un tiers pense qu’un pape français serait un atout pour notre diplomatie et notre rayonnement. Réponse dans quelques semaines lorsque la fumée blanche apparaitra au-dessus du Vatican.

Auteur/Autrice

-

La Rédaction vous propose quelques articles où l'ensemble des collaborateurs ont participé à leur rédaction.

Voir toutes les publications